“La situazione delle carceri italiane, che emerge da un lavoro di monitoraggio che nel 2023 ci ha portato a visitare 99 istituti presenti in Italia, è drammatica“.

Così Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, definisce la situazione delle carceri italiane nel rapporto annuale “Nodo alla gola” sulla condizione della detenzione in Italia. Sono due i problemi principali che coinvolgono i detenuti negli istituti penitenziari: il sovraffollamento delle celle e i l’aumento del tasso di suicidi. Fino ad aprile 2024, sono i 30 i suicidi registrati nelle carceri, contro i 20 rilevati nello stesso periodo nel 2022, al termine del quale il conteggio è arrivato a 85 suicidi, numero più alto mai registrato prima, tasso che osserva quanto nelle carceri ci si tolga la vita 18 volte in più rispetto alla realtà esterna.

Questi dati sono un chiaro allarme rispetto le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari, nettamente peggiorate nell’ultimo biennio con l’avvento del governo Meloni che, con l’introduzione di nuovi reati penali, ha determinato l’aumento dei detenuti negli istituti peggiorando quel sovraffollamento già presente e registrato nell’ultimo decennio e che, quindi, punisce maggiormente i casi di lieve entità legati alle violazioni della legge sugli stupefacenti che, già attualmente, produce circa 20mila detenuti. Tuttavia, a questo aumento della popolazione detenuta non corrisponde un aumento del numero dei reati, infatti dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 sono stati commessi in Italia 1.228.454 delitti, il 5,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con un aumento paradossale della popolazione carceraria. Le celle sovraffolate sono il prodotto di questo aumento sconcertante dei detenuti, con una conseguente disparità di diritti tra coloro che hanno accesso a un lavoro o ad attività rieducative e chi, invece, è destinato a una punizione eterna in cattività: riguardo solo al lavoro, le persone detenute impegnate in un’attività solo il 33,3% del totale di tutti i reclusi (in lieve decremento rispetto all’anno precedente quando era il 35,2%).

Quando la fetta privilegiata di detenuti ha accesso ad attività rieducative è possibile scorgere la potenza e la bellezza che il carcere rieducativo ha nella sua natura di rinascita. Nella casa di detenzione di Rebibbia, infatti, esiste un gruppo di 14 uomini che martedì scorso hanno avuto la possibilità di raccontare la loro storia mostrando quel lato più vulnerabile, sensibile e umano che hanno maturato e tirato fuori attraverso il laboratorio teatrale tenuto dalle docenti di teatro, attrici e registe Emilia Martinelli e Tiziana Scrocca e organizzato dall’Associazione teatrale culturale Saltimbanco, il polo formazione del Teatro Brancaccio di Roma.

“Questo progetto nasce 4 anni fa per caso durante una riscrittura degli allievi diplomandi dell’Accademia Stap Brancaccio ambientata all’interno di un carcere. Dopo un lavoro di interviste con i detenuti all’interno del carcere di Rebibbia, l’anno successivo i nostri allievi hanno lavorato insieme sul testo “Il tenace soldatino di stagno” mettendolo in scena vicendevolmente”.

Rossella Marchi, curatrice e organizzatrice del progetto spiega l’excursus di questo progetto che martedì 14 maggio ha portato 14 uomini, diventati attori per una sera, in scena sul palco della Sala Umberto, grazie al contributo della Chiesa Valdese di Roma. “Nella pancia del pescecane” è il titolo dello spettacolo, una riscrittura a 14 mani di Pinocchio unito e diretto da Emilia Martinelli e Tiziana Scrocca, docenti ed educatrici che con dedizione e passione hanno tirato fuori la vitalità e l’umanità di un gruppo di detenuti che hanno raccontato la loro rinascita, la speranza e le loro fragilità, attraverso una dose di coraggio e orgoglio, consapevoli di un potenziale giudizio e diffidenza del loro pubblico che, al contrario, ha acclamato il loro lavoro riconoscendone la bellezza ma, soprattutto, il valore personale l’impatto sociale che un percorso come questo ha sul percorso carcerario di un detenuto e sull’opinione pubblica.

“Pinocchio è la metafora di colui che inciampa, cade, è bugiardo, di legno, additato come inadeguato e deve riscattarsi da questa condizione, in tutti i modi che gli sono possibili, finendo nella reclusione quando viene mangiato dal pescecane”.

Tiziana Scrocca ed Emilia Martinelli toccano con delicatezza un tema caro agli uomini coinvolti nel progetto: l’allontanamento dalla famiglia, la deviazione, la reclusione e la redenzione, un percorso di discernimento necessario per intraprendere la stesura di una drammaturgia personale come quella portata in scena dai 14 Pinocchi. “ Un lavoro che tira fuori le risorse delle persone e che, in questo caso, esplodono in quanto compresse in una condizione di reclusione”. Nella descrizione del progetto, le registe ci tengono a sottolineare la natura educativa, la libertà nel raccontarsi, la vitalità e l’umanità che investe i 14 detenuti protagonisti dello spettacolo, accomunati da un fil rouge che è il valore della libertà e l’amore verso i loro cari che li aspettano fuori e che nella quotidianità camminano affianco a loro nell’attesa che escano dalla pancia del pescecane.

Un carcere rieducativo non rappresenta la pillola dolce che ammorbidisce la pena, mutilando la severità della pena che spesso viene confusa volontariamente con mancanza di umanità, ma è la soluzione per contrastare la cattività da cui provengono i detenuti e che il carcere stesso alimenta attraverso pene severe, torture, sovraffolamento e mancanza di umanità da parte del sistema giudiziario e penale, causando, come il rapporto di Antigone riporta, suicidi di massa come unico mezzo per sfuggire a un luogo di schiavitù. Servirsi del carcere come luogo di rinascita, uno spazio educativo in cui l’obiettivo non è punire ma essere giusti e in cui la giustizia, appunto, non sia nemica dei detenuti, ma maestra.

Perchè quest’opera

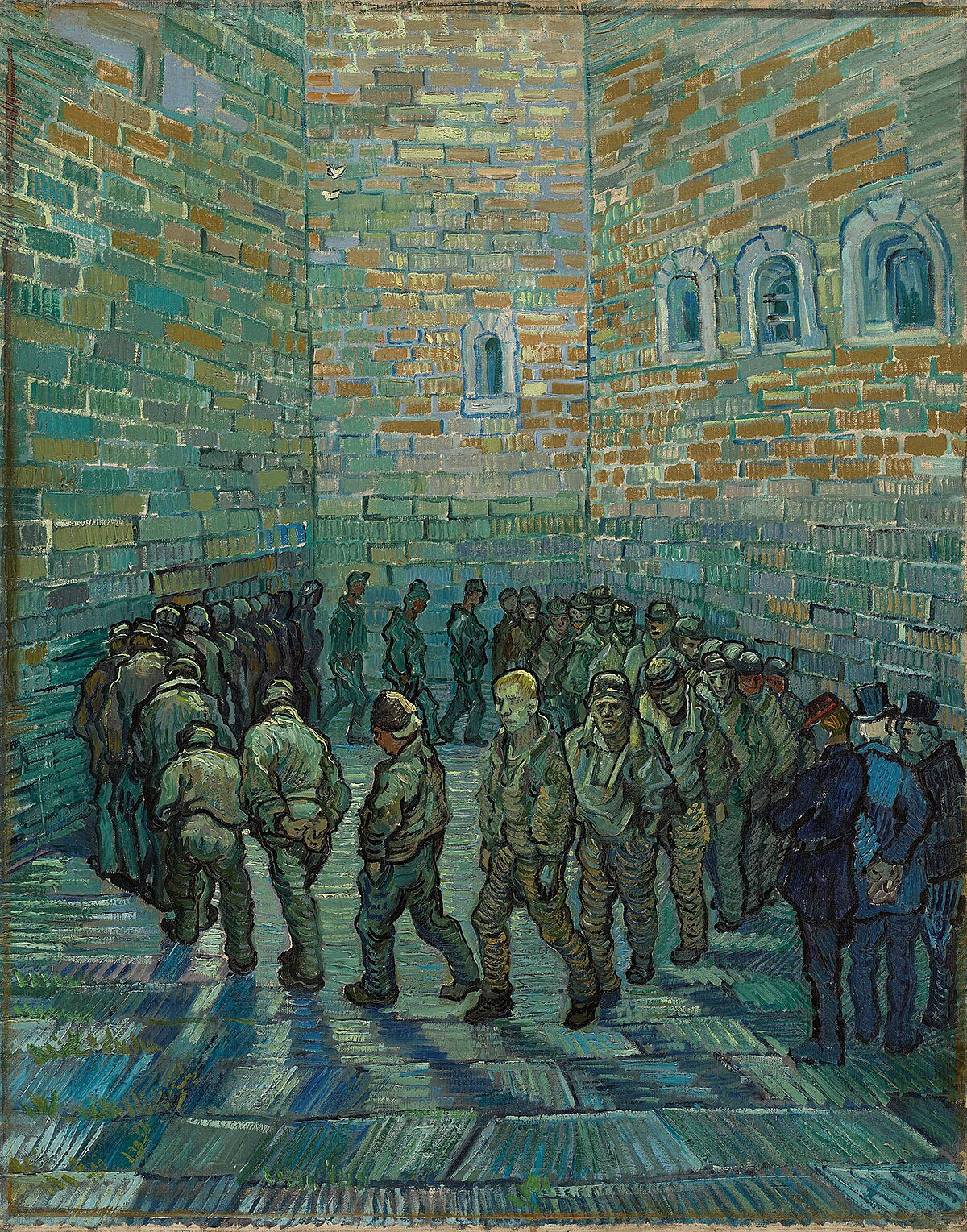

Già Van Gogh nel 1890 e Guustave Doré nel 1872 hanno rappresentato senza filtri la realtà all’interno delle carceri, luogo in cui il dramma umano si consuma davanti l’indifferenza delle guardie giudiziarie e della società che osservano un gruppo senza vita di uomini che hanno come unico momento di libertà un passeggiata in un movimento circolare tra le mura di una prigione senza finestre sul mondo. Uno è l’uomo che alza lo sguardo verso lo spettatore, un grido di aiuto alla disperata ricerca di umanità, simbolo della condizione attuale delle carceri italiane non diversa dallo scenario rappresentato dall’artista olandese, un tragico destino senza via di uscita se le istituzioni non intervengono per umanizzare e rieducare.